2014年 新春特集号

ブログ「ビジネス算命学」に新春特集号の記事をホームページ上に掲載。

新春特集号記事は2014年1-3月の期間で12回の連載したものです。

2014年から2019年の中国の動向に注視せよ (10)

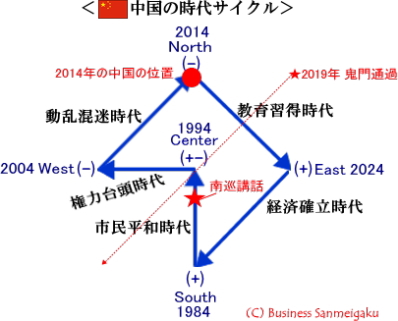

中国は前回でも述べたように動乱混迷期から教育習得期の時代へと移行の時である。教育習得期の時代は、ひとことで言うと既得権を守る側と新たな体制を作ろうとする新旧激突の時代であり、この時代の中で新たな時代を作るベースを作ることになる。 現在の中国は四千年にも及ぶ動乱の歴史を持つ多民族国家であり、三国志の物語のように戦いにあけくれ、社会が安定し世の中が繁栄した「盛世」と呼ばれる時代はさほど多くない。

鄧小平の「南巡講話」により経済改革に舵を取るとともに、中国は権力台頭期の時代に入り、沿岸都市部が世界に向けての輸出生産拠点となり、内陸農村部から労働力を受け入れ発展して行ったが、権力台頭期から動乱混迷期の時代のような状況を長く続けられるものではない。今は教育習得期の時代であり、今迄と同じ形で前に進むことは出来ない。中国経済は既に明らかな転機を迎えているのである。

2014.3.17のウォール・ストリート・ジャーナルWeb版に「中国、一人っ子政策緩和の実施に苦慮」の記事が掲載されている。中国は労働者人口がピークを向かえている。開発経済学には「ルイスの転換点」という考え方がある。農業を中心とした低開発国が高度成長に入る時、当初は農村にしまい込まれていた未活用の余剰労働力が都市部に移動して製造業等に投入されるため、人件費はさほど増えない。しかし、労働力の移動が峠を越えると人件費が上昇し始め、その後の経済成長の形は以前と違ったものになる。

2014.3.17のウォール・ストリート・ジャーナルWeb版に「中国、一人っ子政策緩和の実施に苦慮」の記事が掲載されている。中国は労働者人口がピークを向かえている。開発経済学には「ルイスの転換点」という考え方がある。農業を中心とした低開発国が高度成長に入る時、当初は農村にしまい込まれていた未活用の余剰労働力が都市部に移動して製造業等に投入されるため、人件費はさほど増えない。しかし、労働力の移動が峠を越えると人件費が上昇し始め、その後の経済成長の形は以前と違ったものになる。

現に中国の人件費は高騰している。 さかのぼる2011年に国際通貨基金(IMF)のレポートに、「アメリカの時代」が終わり、2016年に中国経済がアメリカ経済を追い抜くと予測しているが、この点からもあたらないし、自然界の法則から外れた予測である。データのみで語ってはいけない。

左図のように2019年に中国は鬼門通過の年となり、この年の前後に中国国内において激震が走る可能性が大であることを頭の隅に入れておいた方が良いのではないか。