2014年 新春特集号

ブログ「ビジネス算命学」に新春特集号の記事をホームページ上に掲載。

新春特集号記事は2014年1-3月の期間で12回の連載したものです。

時代と時代の狭間に揺れ、そして中国の一時代は終わる (9)

一昨日(5日)の全国人民代表大会で2014年の国内総生産(GDP)の伸び率を約7.5%、昨年度と同じ経済目標となる。しかし、2004年以降から元高阻止のために膨大な為替介入を行い、その結果として中国経済に過剰流動性を生み、株式や不動産価格が急上昇し経済を過熱させる状況の中で、2008年のリーマン・ショックの金融危機となる。そして翌年(2009年)に四兆元投資の金融緩和が実施して経済回復を図るが、日本のバブルと同様に不動産バブル、金融バブルとなる。中国を世界第二位のGDPに押し上げたのは消費ではなく公共投資、設備投資、不動産投資によるものである。この傾向は現在でも同じであり中国の消費動向は改善されていない。

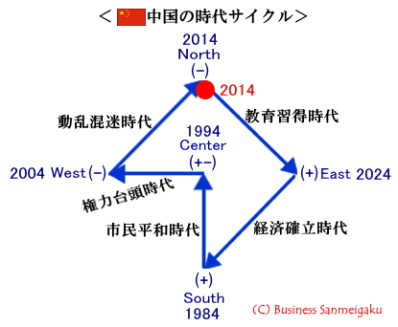

2014年の中国は下図に示すように動乱混迷期から教育習得期の時代へと移行時期を迎えている。 日本にあてはめて見ると戦後最長の景気回復期と言われた「いざなみ景気」が幕を閉じる時期である。ひとつの時代の終わりである。中国は新たな時代を迎える時であり、二つの時代の流れで渦流が発生、不安定な時期を迎え中国経済に対する見方も右と左である。

日本にあてはめて見ると戦後最長の景気回復期と言われた「いざなみ景気」が幕を閉じる時期である。ひとつの時代の終わりである。中国は新たな時代を迎える時であり、二つの時代の流れで渦流が発生、不安定な時期を迎え中国経済に対する見方も右と左である。

例をあげると中国経済の行方について、クォンタム・ファンドを設立したジム・ロジャーズとジョージ・ソロスの二人の投資家の中国に対する見方が分かれている。

ジム・ロジャーズは「19世紀はイギリスの時代、20世紀はアメリカの時代、21世紀は中国の時代」と中国への投資が有望と一貫して主張し続けている。

反対にジョージ・ソロスは、世界が直面しているリスクの最たるものはユーロでも米議会でも日本の資産バブルでもなく中国の債務危機である。「中国の現在の政策には、解決されていない自己矛盾がある。経済の加熱炉を再稼働させれば、急激な債務拡大にも再点火することになる。これが持ちこたえられるのはせいぜい2、3年だろう」と述べている。

現在、騒がれているシャドー・バンキングと呼ぶ中国の理財商品は運用実態が見えない点では、アメリカ発の金融危機を招いたサブプライムローンと同じであり、金融危機の火種として残る。中国共産党が延命策を取ればとるほど金融バブルの破裂は大きくなり世界を巻きこむ度合いが高まることになる。そして「世界の工場」と呼ばれた中国は、2008年の金融危機以後、アメリカ労働者の賃金が大幅に引き下げられ、反対に中国の労働者の賃金は急上昇。数年以内に生産コストが中国とアメリカは同等となり、中国は「世界の工場」の地位から降りることになる。